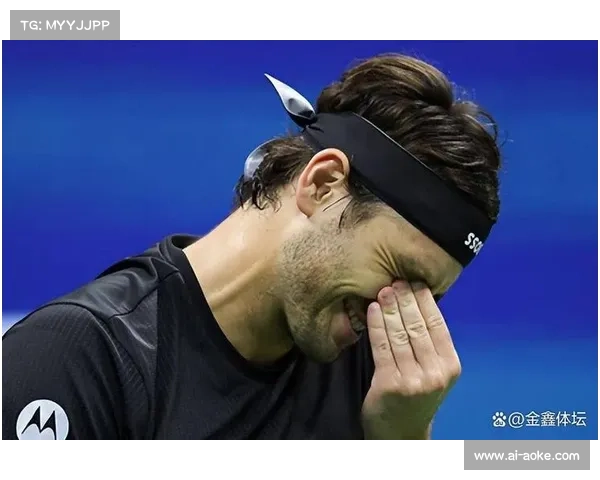

在那场万众瞩目的比赛中,德约科维奇以顽强意志拼至体力枯竭,最终在赛场上跪地退场,痛失决赛席位。这一幕被美媒纷纷解读为“英雄落泪”的震撼瞬间,令无数人动容。本文首先回顾那场鏖战的过程与情绪张力,然后从四个不同的层面深入探讨:**竞技极限、心理落差、媒体解读**与**情感共鸣**,尝试还原那一刻为何能触动心弦。竞技极限方面,我会分析德约体能流逝背后的生理机制与比赛策略;心理落差方面,剖析他面对失败的内心冲击;媒体解读方面,探讨美媒为何将这一幕置于“英雄”的框架;情感共鸣方面,则着眼观众、球迷与大众的情绪共振。文章最后将回到那一刻的意义,对德约的运动人生、体育精神,以及舆论与情感的边界做一次整体总结。希望借由对那一次跪地退场的多维解读,带你更深入理解“英雄落泪”背后的人性、尊严与脆弱。

竞技极限的透支

在高水平网球比赛中,体能消耗之大往往超出外界想象。德约科维奇在关键比赛中不断拉锯、反手、奔跑、变化,他身体的每一个肌肉都被煎熬到了极限。

随着时间推进,乳酸堆积、肌肉疲劳、神经兴奋系统衰减,这些生理机制在体能极度透支时尤其明显。对于一位年岁已不再年轻的选手而言,这样的损耗比年轻人更具挑战性。

在那场鏖战里,德约还不得不同时兼顾战术调整、抗压应变。他不能单纯牺牲体能而硬拼,也要在体力和战术之间求平衡。这种权衡本身就考验极端意志。

内心崩溃的瞬间

比赛中每一次得分、失误都会在心理上产生波澜。德约经历的是长时间心理拉锯,胜利的希望与失败的恐惧交织在一起。

当体能枯竭、对手连下几分时,心理防线可能开始出现裂痕。那种“我还可以支撑”的信念接近崩溃的边缘。在那一刻,心理的脆弱与生理极限交汇。

跪地退场,并非一开始就有,而是心理与身体一同累计至极点后的一次“投降”。那是一种无奈,是一种尊重对手、尊重自己至那一步后的情感释放。

媒体视角的英雄框架

美媒在报道中偏好英雄叙事:将德约塑造成“英雄在赛场上落泪”的形象,以激发读者共情。这种叙事有其商业与文化逻辑。

在这种框架下,失败反而被视为英雄更伟大的象征——拼尽全力却依旧败北,在英雄叙事里有一种悲壮意味。美媒借用“英雄”标签,放大了那一刻的戏剧张力。

不过,这种“英雄化”解读也有其局限。它可能遮蔽失败背后的阴暗面、挫败感与人性的复杂,让人忽略这只是运动员真实、脆弱的一刻。

大众情感的共振机制

看到英雄落泪,我们很自然会感同身受。这种共鸣源于我们将运动员视为“超人”,而当他展露脆弱,触动我们对人的同理心。

在社交媒体时代,那一帧画面迅速传播,点赞与评论如潮。每个人都在那一刻参与到情绪中,用自己的情绪回应英雄的失落。

这种共鸣并非偶然,而是建立在我们对胜利、失败、坚持、泪水这些符号的情感积累。当英雄跌倒,我们看到的不是失败,而是与我们本身脆弱的对照。

okooo

okooo总结:

德约科维奇那场鏖战最终以体力枯竭、跪地退场收场,未能晋级决赛的结局,既属于竞技的极限挑战,也属于他作为人的情绪爆发。在竞技极限层面,他面对的是生理的绝地拉扯;在心理层面,他面对的是信念的撕扯;在媒体层面,他被赋予了英雄的光环;在大众层面,他激起了强烈的情感共振。

那一刻“英雄泪洒赛场”非仅一则体育新闻,而是一种关于力量与脆弱、成就与失败、人性与偶像的交织映照。回看这一幕,我们不仅看到一个拼尽全力的运动员,更看见一个会哭、有伤、有极限的“人”。